- Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le mercredi.

Le développement durable

Le développement durable est aujourd’hui au cœur des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Cette page propose une définition claire de ce concept et son lien avec l’ethnopharmacologie.

Le développement durable a été défini par Mme Gro Brundtland comme « la réponse aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures ». Ce terme est apparu en 1987 lors de la rédaction du rapport des Nations-Unies « Notre avenir à tous » sous la direction de Mme Brundtland. Ce rapport présentait déjà une feuille de route pour répondre aux problématiques d’environnement et de développement économique compatibles avec la survie de l’humanité sur notre planète.

Les termes développement durable, biodiversité, connaissances traditionnelles autochtones ont été largement utilisés depuis une dizaine d’années.

De lourdes menaces pèsent sur la biodiversité et sur les connaissances traditionnelles (CT) autochtones. Les CT et les espèces sauvages sont en

forte régression dans le cadre de la mondialisation, de la déforestation, de la dégradation des milieux naturels et de l’abandon progressif des modes de vie ancestraux.

Pourtant l’importance des connaissances traditionnelles (CT) dans le domaine de la santé humaine n’est plus à prouver. Ainsi l’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît l’importance des CT en termes de santé publique (Déclaration de Beijing, OMS 2009). La médecine traditionnelle représente l’unique réponse thérapeutique, le plus souvent efficace, pour plus de 60% de la population mondiale qui n’a pas accès aux médicaments modernes. Par ailleurs, la valeur économique potentielle des CT et des ressources de la biodiversité a été reconnue par la Convention sur la Diversité Biologique qui les a placées sous la souveraineté des états hôtes. Le protocole de Nagoya a confirmé la valeur patrimoniale des CT et de la biodiversité en 2010.

Dans ce cadre, l’ethnopharmacologie œuvre pour l’utilisation raisonnée, la valorisation et la préservation des savoirs traditionnels médicaux autochtones.

La pandémie actuelle de Sars-Cov-2 semble être due, comme les crises sanitaires précédentes (Sida, Ebola, Sras, Mers, Zika, Nipah…), à un non-respect de la biodiversité sauvage qui a conduit à un rapprochement dangereux des espèces. Cette situation liée au Covid-19 devrait pousser notre espèce humaine tentée par l’omniscience, l’omnipotence et l’omniprésence sur la planète, à plus de modestie. Ce simple petit virus de chauve-souris qui menace notre santé, met à l’arrêt nos économies et nos activités sociales, doit nous amener à agir pour un développement véritablement durable. Au sortir de la crise sanitaire actuelle, l’unique option devrait être une approche holistique de développement durable (comme One Health) intégrant les problématiques planétaires interdépendantes de santé environnementale, humaine et animale, dans le respect des objectifs climatiques.

Approche holistique du développement durable

Le respect de la biodiversité, des connaissances traditionnelles et des enjeux climatiques devrait être positionné au cœur d’une politique mondiale de développement durable en vue d’une économie respectueuse de la santé de notre planète.

par Bruno David,

le 1er mai 2020

La biodiversité

« Biodiversité » est un terme relativement nouveau qui s’est progressivement imposé au grand public depuis une trentaine d’années à la faveur de la prise de conscience environnementale.

Historique

Le mot « biodiversité » est apparu sous la forme « diversité biologique » en 1916 au sein d’un article de J. Arthur Harris sur l’abondance des espèces vivantes d’un milieu (The Variable Desert). Thomas Lovejoy popularise largement ce terme en 1980 dans la préface du livre « Conservation biology: an evolutionary-ecological perspective ».

Ensuite, le concept évolue pour couvrir la variété des organismes vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent et interagissent.

Le terme « biodiversité » a été imprimé pour la première fois en 1988 lors de l’édition du compte-rendu du Forum national sur la diversité biologique organisé à Washington (21-25 septembre 1986) par la National Academy of Sciences et la Smithsonian Institution, sur le risque de disparition des espèces vivantes. L’expression « diversité biologique » étant trop long pour être imprimé sur la couverture des comptes-rendus, il fut réduit en « biodiversity».

Compte-rendu du Forum national sur la diversité biologique (1988).

Signification du terme

Le mot biodiversité signifie l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Les espèces animales, végétales, fongiques, et les microorganismes sont donc, avec les complexes écologiques (forêts tropicales, mangroves, récifs coralliens, faune et flore urbaines…), des éléments de la biodiversité.

La Convention sur la Diversité Biologique (Rio, 1992) définit officiellement la biodiversité comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes » Cf. Accès et Partage des Avantages.

Pour Robert Barbault, célèbre écologue Français (1943-2013) la biodiversité est « le tissu vivant de la planète, le support de toutes les activités humaines. Nous y puisons des ressources et des biens (aliments, médicaments, fibres végétales, bois, …). Elle nous rend aussi de précieux services : la purification de l’air, la régulation du climat, l’épuration de l’eau, la pollinisation ou encore le recyclage de la matière organique… ».

Ces services innombrables rendus par la biodiversité sont appelés « services écosystémiques.

par Bruno David,

le 8 mai 2020

Accès et partage des Avantages (APA), Convention sur la Diversité Biologique (CDB), Protocole de Nagoya (PN)

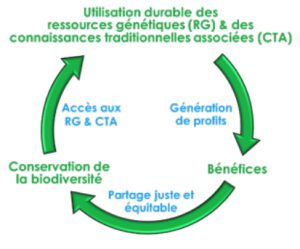

Le cercle vertueux de l’APA

Ensuite le Protocole de Nagoya adopté en 2010 précise la mise en œuvre concrète du dispositif d’accès et de partage des avantages qui est du ressort de chaque pays source. Le champ d’application est alors clarifié et étendu : recherche sur le contenu génétique mais aussi biochimique des plantes, animaux, champignons et micro-organismes. Les utilisateurs de ces ressources, universitaires ou industriels, doivent respecter ces réglementations qui se déclinent aux niveaux national, supranational et parfois infranational.

Les différentes strates juridiques de l’APA

par Bruno David,

le 8 mai 2020

Pour plus d’infos cf. article de synthèse en pdf

Les règles d’accès propres à chaque pays sont disponibles sur les sites :