- Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le mercredi.

Les pharmacopées du monde

Le terme « pharmacopée », qu’on pourrait définir d’une manière générale comme un ensemble ou un recueil de remèdes ou de médicaments, recouvre en réalité plusieurs significations répondant à des réalités et à des finalités différentes.

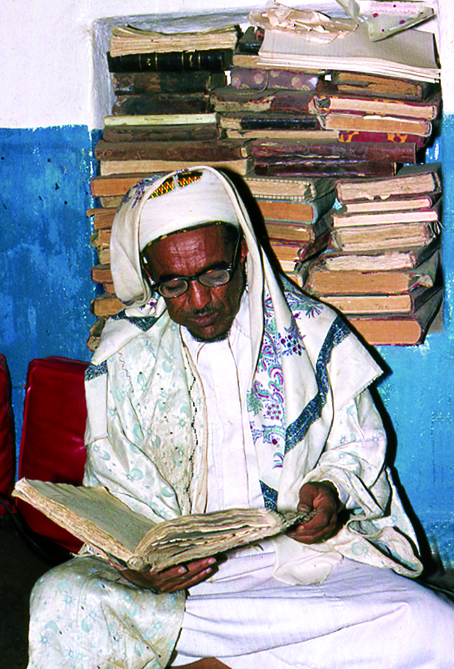

Les pharmacopées savantes

Le terme de « pharmacopée savante » s’applique aux écrits des grandes traditions médicales anciennes, comme par exemple le « Livre de matière médicale » de Shennong rédigé au 1er siècle sous la dynastie des Han, qui comportait 365 remèdes d’origines végétale, animale et minérale, « La nouvelle matière médicale révisée » de Su Jing, écrite au VIIe siècle, qui comportait 850 drogues médicinales, ou encore le « Sushruta Samhita », texte en sanskrit de la littérature ayurvédique, qui décrit 700 plantes médicinales, 64 préparations de substances minérales et 57 préparations à base de substances animales.

Les pharmacopées traditionnelles

Les pharmacopées dites « traditionnelles » recouvrent les pharmacopées savantes, mais également toutes les pharmacopées issues de traditions thérapeutiques populaires orales, locales ou régionales, souvent fragilisées par la pénétration de cultures exogènes. Heureusement, ces savoirs ont souvent pu être réunis et répertoriés dans des ouvrages de divulgation scientifique où les plantes utilisées font l’objet de monographies d’usage, comprenant habituellement l’identité taxonomique des espèces considérées, un recensement des noms vernaculaires, une description botanique, les usages traditionnels en thérapeutique populaire et parfois une courte synthèse des connaissances scientifiques concernant ces plantes. La « Pharmacopée végétale caribéenne TRAMIL » ou les « Pharmacopées traditionnelles en Guyane : Créoles, Wayãpi, Palikur », édité par l’IRD, constituent deux exemples d’ouvrages reprenant ce format.

Les Pharmacopées officielles

Le terme « Pharmacopée » s’applique enfin à des recueils officiels, à caractère légal et obligatoire, contenant une description des médicaments d’usage courant en médecine. C’est le cas de la « Pharmacopée française » et de la « Pharmacopée européenne », qui comportent des monographies de type normatif, reprenant la composition analytique des principes actifs des médicaments autorisés, les constantes physiques et les principales propriétés chimiques pouvant être utilisées pour leur identification.

La définition de l’ethnopharmacologie va bien au-delà de la simple étude des plantes médicinales. Elle repose sur une approche interdisciplinaire. Cette science relie les savoirs traditionnels, les pratiques culturelles et la validation scientifique. Comprendre la définition ethnopharmacologie aide à mieux percevoir le lien entre les sociétés humaines, leur environnement naturel et les usages thérapeutiques qui en découlent.