- Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le mercredi.

L’histoire du site

Un patrimoine original et exceptionnel

Le Cloître des Récollets à Metz est aujourd’hui le haut-lieu de l’écologie de la ville et de la métropole. Il regroupe des acteurs associatifs et institutionnels travaillant ensemble sur les enjeux de la protection de la biodiversité, du développement et de la santé durables et de la transition énergétique.

Depuis le 13ème siècle

Ce sont les moines Cordeliers de l’ordre des Franciscains qui fondèrent le Cloître en 1230, à l’emplacement de l’ancien oppidum, sur les Hauts de Sainte-Croix, point culminant de la ville.

Au 17ème siècle, les Récollets s’installèrent, ajoutèrent plusieurs bâtiments et dotèrent le site de plusieurs jardins servant à l’alimentation, à la fabrication et à la teinture des textiles ainsi qu’aux soins.

Hélas, la Révolution fît subir au Cloître diverses mutilations et destructions dont celles de son église et de ses jardins.

Il connût ensuite diverses utilisations telles que magasin à sel, à tonneaux et surtout bureau de bienfaisance jusqu’au milieu de 20ème siècle pour être finalement abandonné pendant plusieurs décennies.

Le 20ème siècle

Sa renaissance date du début des années 70, avec une restauration complète des bâtiments et la création de l’Institut Européen d’Ecologie et de la première Faculté d’Ecologie de France par Jean-Marie Pelt (dr en pharmacie et botanique), Jean-Michel Jouany (dr en pharmacie et prof. de toxicologie), Marcel Robin (dr en sociologie) et Roger Klaine (dr en philosophie et abbé). Grâce aux parcours de ses fondateurs, ces deux structures étaient tout à fait originales car multidisciplinaires, d’où ont émergé de nouvelles disciplines : l’écotoxicologie, l’écologie urbaine et l’ethnopharmacologie.

En l’an 2000

l’Université a quitté les lieux et depuis, plusieurs associations ainsi que des services de la mairie et de la métropole, oeuvrant pour la protection de l’environnement, s’y sont installés.

Une campagne de travaux est en cours depuis 2019 pour redonner au Cloître une nouvelle jeunesse, le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et aménager de nouveaux espaces d’accueil du public.

Le Cloître des Récollets est ouvert à la visite libre du lundi au samedi de 8h30 à 18h30.

Les jardins des récollets

Au départ…

C’est Charlemagne en l’an 812 qui imposa, par le Capitulaire de Villis (règlement à l’adresse de tous les gouverneurs de son empire), un jardin des simples dans tous les monastères de son empire et dressa une liste de près d’une centaine d’espèces dont la culture était rendue obligatoire à des fins médicinales, alimentaires, textiles et tinctoriales : 94 plantes précisément se répartissant en 73 herbes, 16 arbres fruitiers et 5 plantes textiles et tinctoriales.

La médecine au Moyen-Age était basée sur les vertus thérapeutiques des plantes, alors appelées les « simples » (car une seule peut soigner), et servaient également à la fabrication de remèdes composés.

Les moines se sont donc conformés à ces règles : une sorte de modèle en découla avec une division en carrés (où l’on voit apparaître le symbole chrétien de la croix) dont les bordures de bois ou de buis (symbole d’immortalité car il reste toujours vert) permettaient de délimiter l’espace et maintenir la terre.

Ce plan en carrés permettait de regrouper les végétaux selon leurs propriétés médicinales : diurétiques, digestives, analgésiques, sédatives… comme nous pouvons le constater ici même au Cloître des Récollets. On notera également la présence d’un puits ou d’une fontaine, indispensable à la vie des plantes, souvent placé au centre du jardin.

Des bancs y sont toujours judicieusement placés, certains offrant l’ombre convoitée, propices au repos et à la méditation.

Dans le jardin des plantes médicinales

Au Cloître des Récollets à Metz, recréé en 1989 par Jacques Fleurentin et Jean-Marie Pelt, on trouve 89 espèces qui peuvent être utilisées en toute sécurité pour soigner les maux du quotidien, sans risque d’intoxication si l’on respecte les indications du pharmacien car elles sont toutes inscrites à la Pharmacopée française ou européenne.

Les plantes médicinales ont toutes plusieurs actions dont une principale et sont utilisées en mélange par les médecines traditionnelles car il y a synergie potentialisant les effets ou annulant un effet indésirable. Ici, elles sont présentées selon leur indication principale.

Vous avez dit maléfiques ?

La spécificité du Cloître des Récollets de Metz est la présence d’un second jardin : celui des plantes toxiques. On les trouve partout dans la nature et sont utilisées depuis la nuit des temps pour la chasse, la pêche ou la guerre. Au Moyen-Age, les « sorcières » les employaient pour fabriquer leurs potions.

Mais si elles peuvent nous rendre malades ou même nous tuer, elles peuvent aussi nous soigner : tout est question de dose ! En effet, ces plantes sont aussi salvatrices car, à très faibles doses, elles sont de puissants médicaments utilisés encore aujourd’hui pour soigner le coeur (la digitale), certains cancers (l’if, la pervenche de Madagascar,…), la douleur (le pavot somnifère, l’aconit,…) ou lutter contre les parasites (le chrysanthème insecticide,…).

Alors attention, ici, on regarde mais on ne touche pas !

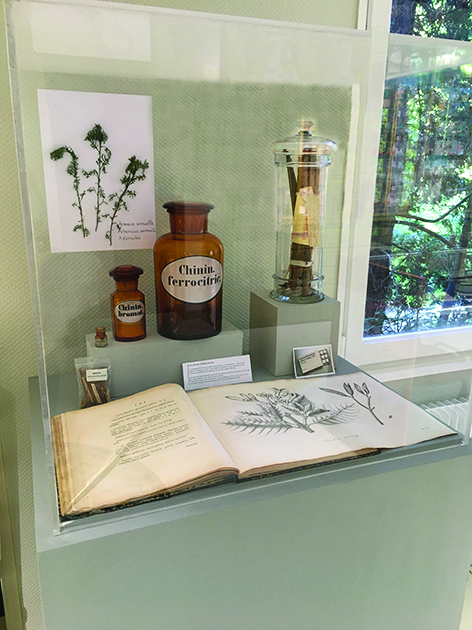

La salle de l’Apothicarium

Entrez, c’est ouvert !

Parmi les curiosités que l’on peut découvrir au Cloître, il en est une qui renferme un patrimoine original et exceptionnel, c’est la salle de l’Apothicarium.

Le droguier historique de matière médicale de la Faculté de Pharmacie de Nancy présenté dans deux meubles anciens. Il comporte 596 pots en verre, de tailles différentes renfermant des matières animales, minérales et surtout des parties de plantes médicinales (fleurs, feuilles, fruits, racines, résines,…) venues des 5 continents et qui ont été utilisées, ou sont encore utilisées, par la pharmacie comme matière première pour la fabrication des médicaments.

Cette collection a été rassemblée à la Faculté de Pharmacie par les enseignants de « matière médicale » (les pharmacognostes) au cours du temps. Elle constituait un outil pédagogique pour la connaissance et la reconnaissance des drogues. L’inventaire complet ainsi que les photos de chacune ont été réalisés par nos soins.

Il est à noter qu’il n’existe plus que 4 collections de cette importance en France : Montpellier, Paris, Lyon et Metz.

Une collection de 500 pots en verre ou en porcelaine provenant de la pharmacie mosellane de Jean-Paul Klehr créée en 1901 à Moyeuvre-Grande. A cette époque, le pharmacien fabriquait les médicaments prescrits par le médecin et, à cet effet, devait disposer de toute les ingrédients nécessaires. Il conservait donc les plantes séchées dans des pots en porcelaine, les produits chimiques dans des pots en verre blanc bouchés à l’émeri et les liquides (sirops, solutés, élixirs…) dans des flacons en verre teinté. Parmi toutes ces substances, on y trouve des dangereuses et des poisons virulents.

Un ensemble de colorants anciens de la Faculté de Pharmacie de Nancy. Ces pigments étaient utilisés dans la préparation des colorants pharmaceutiques, des réactifs bactériologiques et pour l’étude histologique végétale et animale.

Et aussi des planches d’herbiers, des droguiers de pays inaccessibles aujourd’hui comme l’Afghanistan ou le Yémen, une jarre chinoise contenant une potion mystérieuse, des vitrines thématiques, du matériel de pharmacie, des ouvrages anciens,…